在国药同煤总医院新生儿重症监护室(NICU)静谧的蓝光下,两个小生命在保温箱中微弱地起伏着。这对双胞胎兄弟,出生时体重均不足1000g。基于对总医院新生儿科的信任,异地试管婴儿仅26周双胎出生后,立即转运至新生儿科,路途虽远,但在出生后的黄金几分钟内已经建立有效通气!娇小的身躯几乎可以完全置于医护人员掌心,薄如蝉翼的皮肤下,纤细的血管脆弱地搏动着。这不是生命的序曲,而是一场从诞生伊始就吹响号角的生死鏖战。每一口微弱的呼吸,都牵动着整个医疗团队紧绷的神经。

两个小生命提前3个多月降生,肺部发育远未成熟,自主呼吸几乎不可能。转入NICU后,气管插管连接呼吸机成为维系生命的关键通道。

儿科姚海波副主任以丰富的临床经验果断整体治疗方案,成立由主任医师谢红霞、王一钊医生、孙弘旭和吴振宇护士组成的医护治疗组。救治团队启用肺表面活性物质替代疗法,模拟母体环境为他们稚嫩的肺部注入活力。在随后的日子里,有创呼吸机发挥了重要作用!如履薄冰般撑开了脆弱如肥皂泡般的肺泡,每一次参数的微调都关乎着两个小生命的救治。

如此低体重的早产儿,建立安全有效的生命通道至关重要。护士用她们娴熟的置管技术建立静脉通路,输送至关重要的营养和药物,闯过最初几天的营养与循环难关。

几天后,经验丰富的辛丽霞护士长采用更稳定的经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)顺利接棒,成为长期输注营养的“生命线”,在如此细弱的血管上进行PICC置管术,无异于显微外科级别的技术挑战。置管过程屏息凝神,一次成功!

由于肠道发育极度不成熟,让每一次的微量喂养都面临坏死性小肠结肠炎(NEC) 的危险,喂养计划几度被迫中断,肠外营养成为维系生命的主要支柱,主管医生精确计算着每一滴液体、每一卡热量、每一毫克电解质,在维持生命与避免代谢紊乱间艰难平衡。

对于免疫系统几乎为零的他们,任何微小的病菌都可能引发灾难性的全身感染(败血症)。NICU虽已执行最高级别感控,但危险仍如影随形。一次不明原因的体温波动、一次白细胞计数的异常升高,都足以让整个团队神经紧绷,高度关注,疑似感染的警报多次拉响,广谱抗生素轮番上阵,血培养反复送检…医护人员化身最严苛的“无菌卫士”,每一次操作都像在雷区行走,手卫生、无菌屏障、环境消毒,层层设防,不敢有丝毫懈怠。每一次成功控制住感染都是一场惊心动魄的胜利。

救治之路绝非坦途。在看似平稳,接近成功的最后冲刺阶段,双胞胎哥哥的血氧饱和度毫无征兆地急剧下跌,心率飙升,一场由感染引发的心肺功能衰竭骤然降临!

又是一场生死时速,多脏器再次受损,成活率微乎其微,小生命的危险再次挑战着新生儿的医务人员。姚海波副主任紧急评估病情、药物调整…不得不重新插管加强生命支持,脱机过程反复拉锯。时间在监护仪令人心悸的警报声和相对平稳的滴答声中交替流逝。经历数不清的反复险情,小生命展现出令人动容的顽强。体重在波动中艰难爬升,呼吸机参数终于可以一档一档地下调。从有创通气到无创支持(CPAP/NIPPV),再到最终完全依靠自己的力量呼吸空气,每一步都浸透着汗水与坚持。他开始尝试自己吸吮奶瓶,虽然每次只能喝下几毫升,却是存活路上的重大里程碑。

随着小兄弟俩生命体征平稳、体重稳步增长之时,新生儿科联系康复医学中心对患儿包括肢体及神经发育在内的各个方面经行康复训练干预。当父母第一次将孩子轻柔地抱入怀中时,那份生命的温度与连接,让之前所有的艰辛都化为感动的泪水。

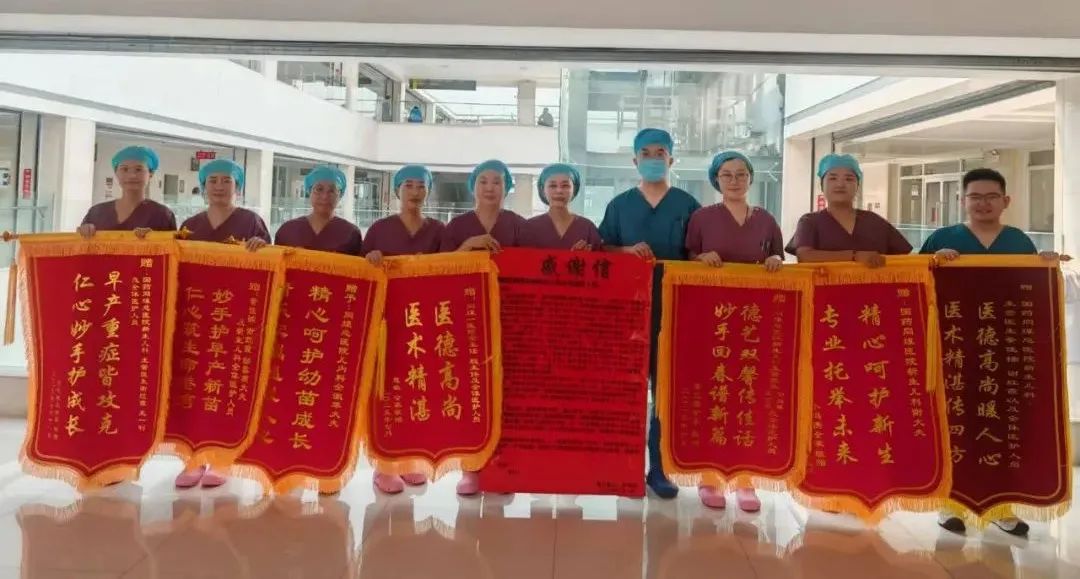

“每一个超早产、超低出生体重儿的成功救治,都是现代新生儿医学、精细化护理与医患同心创造的生命奇迹。”新生儿科医护在回顾救治历程时感慨道,“这背后是呼吸支持、营养管理、感染防控、发育支持等多学科尖端技术与人文关怀的深度交融。生命的韧性与重量,从不以克数来衡量。”